Чако, гуарани и редукции

| Молодцы! Эта статья была номинирована на статус избранной. В связи с этим мы особенно тщательно относимся к её содержанию. Подробнее о выборах избранной статьи вы можете узнать здесь |

| « | …Когда тропическое небо разжигает огни Над горизонтом – лишь рули, успевай! Водила крепче жмёт на газ, поёт на гуарани Про непопсовую страну Парагвай… |

» |

| — Олег Медведев | ||

Южная Америка! Широк континент, ничего не скажешь! На восток пойдёшь – к любителям капоэйры попадёшь, на запад пойдёшь – на мясные угодья забредёшь, на восток через Ла-Плату двигаться станешь – в «Латиносскую Швейцарию» заглянешь, а на север отправишься – к альпакам и Моралесу в гости заявишься. Стоп… А что же в центре, откуда мы поход свой начинаем? Эх, присаживайся, амиго, да налей себе горячего мате – разговор будет долгим…

Эта страна – одно огромное воплощение тропа «Тени былого величия». Один из, казалось бы, неприметных уголков Латинской Америки, но имеющий невероятно яркую, а во многом и трагичную историю. Государство, неоднократно заявлявшее о себе как о претенденте, как минимум, на региональную значимость, но ныне вынужденное плестись в хвосте за тремя соседями по региону. Страна живых контрастов. Сердце Америки. В общем, добро пожаловать в Парагвай.

Факты и стереотипы[править]

«Типично латиноамериканские заморочки»[править]

- Стереотип: Парагвай – страна потомков испанских переселенцев. Факт: Если бы. Основным населением страны с момента основания колонии всегда было местное индейское население. Другое дело, что в изолированном этническом виде индейцев осталось не так уж много, чай не Боливия и не Перу. Более того, отец-основатель парагвайского государства Хосе Франсия, сам будучи сыном индеанки, на ранних порах существования парагвайского государства смекнул, что инкапсуляция индейского и испанского обществ в случае малейшей турбулентности приведёт к национальному расколу, а потому настрого законодательно запретил браки в рамках одного этноса. Только на местных, и никак иначе! И к гуарани, абсолютно так же сначала де-факто, а после смерти Франсии уже и де-юре получившим гражданские права, это тоже относилось. Так что к этнической однородности страна пришла ещё в середине XIX века, не считая многих старожилов, заставших ещё испанскую корону, и разделения на

пацаков и чатланкультурных белых людей и бесправных дикарей, которых эти белые люди завоевали, не произошло, не в пример соседям.- Это без дураков прогрессивное решение, сугубо прагматическое, во многом обогнало своё время… к сожалению, не в пользу для местных элит. На дворе господствовал научный расизм, а в соседней Бразилии пышным цветом цвело рабовладение, так что тот факт, что в «Сердце Америки» индейцев считают за людей, выглядел как прогибание цвета европейской цивилизации под лесных дикарей. Отцу и сыну Лопесам это вышло боком – аргентинцы и бразильцы из-за того, что у обоих были индейские матери, считали обоих президентов натуральными унтерменшами и воспринимать на равных в дипломатических сношениях отказывались. Внезапно, в отличие от европейцев.

- Если брать современное население, то оно разнится от города к городу и от провинции к провинции. Столичный регион и «ядро» государства Сентраль-Кордильера-Пресиденте Аес – испанская речь будет слышна отовсюду. Всё тот же Сентраль на границе с Ньеэмбуку? «Маленькая Италия», где до сих пор живут потомки мигрантов 1920-х годов. Бокерон? Гутен морген, гутен морген ©, добро пожаловать в центр германской общины! Альто-Парана? Вы попадёте в настоящую Маленькую Азию, где количество индусов, китайцев и вьетнамцев превышает тех же самых гуарани. Амамбай? Готовьтесь к цветным бразильцам с местных кофейных заводиков, балакающим на портуньоле. Это не говоря уже о местной русскоязычной общине, оставшейся после белой эмиграции и теми, кто прибыл в страну после распада СССР, не считая нынешних мигрантов, сосредоточенных, в основном, в Итапуа[1].

- Стереотип: испанцы, конечно, смешались с местными, но на испанском языке там таки говорят. Факт: так точно, говорят, но, как и на примере с соседями, испанский в «Сердце Америки» очень-очень своеобразный – местный эспаньол насыщен гуаранийской лексикой по самое не могу, это при том, что, как и в случае с Аргентиной, происходил из провинциальных диалектов самой метрополии, т. н. «Лаплатский диалект». Называется он на местном сленге «Хопара» (Jopara). Первый словарь испанцы создали ещё в далёком 1639 году, а официально двуязычной страна стала с… 1848 года (где ещё такое было?). С тех пор государственных языка в стране два: собственно испанский и гуарани, причём последний знают чуть ли не все – соотношение такое, что эспаньол железно знает лишь чуть больше, чем половина населения, в то время как гуарани – 90%. Это вам не соседние Боливия и Перу, где кечуа и другие индейские языки известны, в основном, самим индейцам и тем, кто с ними активно взаимодействует. И не только – такие всем известные слова, как «пиранья», «ягуар», «капибара», «тапир», «кешью», «ананас» и, наконец, «гуарана» (кто бы сомневался!) происходят именно из гуарани. Да и любимая разнообразными чаехлёбами тапиока – тоже местное словечко.

- Стереотип: в Парагвае живут индейцы. Факт: как уже было сказано, живут. Гуарани называются[2], причём составляют большую часть населения и по сей день. Даже национальную валюту назвали в честь этого народа.

- Ещё при Франсии гуарани хоть и официально не имели гражданских прав, но так же получали какой-никакой доступ к благам тогдашней цивилизации и интегрировались в местное общество. Как писано выше, основную цель диктатор видел в том, чтобы избежать инкапсуляции испанского и индейского общества, исключая очевидную возможность раскола страны. Принадлежность к народу гуарани не считалась зазорной, и после того, как при Карлосе Лопесе индейцы получили гражданские права, принадлежность к ним стала чем-то вроде предмета гордости и объединяющего фактора. Сын Карлоса Франсиско перед сражениями произносил свои трескучие речи именно на гуарани и на нём же вел часть документов.

- Тем не менее, обособленные общины гуарани aka каингуа также сохранялись в разных уголках страны, да и, по большому счёту, сохраняются до сих пор несмотря на государственный курс по созданию этнически однородной нации. При Стресснере, который этнической общностью с ними похвастаться не мог, их активно загоняли в резервации, а поскольку индейцы от такой жизни быстро наполнялись симпатиями к коммунизму – ещё и геноцидили, причём так, что приючаемые тем же диктатором эсэсовцы нервно курили в сторонке – из нескольких десятков тысяч индейцев в живых к 1989 году осталось… всего тринадцать человек.

- Стереотип: В Парагвае – джунгли, где живет много-много диких обезьян. Факт: куда же без этого! Сельва сосредоточена на юге страны, поближе к Аргентине, и места там действительно заповедные – к примеру, национальный парк Ибикуи[3]. И обезьян там живёт действительно очень много, в том числе и краснокнижных. Однако, в стране также можно увидеть огромное географическое разнообразие. Поближе к границе с Бразилией на севере – контрастирующие горы и многочисленные верховые болота с влаголюбивой растительностью и огромным разнообразием ярких птиц. На север, к боливийской границе идут нагорья и плато с густыми и тоже зачастую краснокнижными лесами, в которых скрываются ягуары и тапиры, пальмовыми рощами, а также огромный полупустынный регион Чако-Бореаль с еле разведанными запасами нефти. На восток в сторону Аргентины – те самые пампасы, отлично подходящие для пастбищ, и, внезапно, высшая точка страны, гора Серро-Перо. Плюс несметное количество рек и крупнейший на континенте водоносный горизонт. Единственное, чего нет в стране – всё того же морского побережья, чем Парагвай напоминает соседнюю Боливию. Из этого географического факта истекает следующий пункт, что…

- Стереотип: Парагвай часто воевал. Факт. Нет. Воевал он редко, но ТАК МЕТКО, что... Впрочем, об этом – уже парой разделов ниже…

- Стереотип: Парагвай управлялся различными хунтами и диктаторами. Факт: Ещё как, причём с момента своего основания и зачастую – в режиме «педаль в асфальт». Всё тот же Франсия после ловкого отстранения от власти своих соправителей назначил себя верховным пожизненным консулом aka Эль Супремо, после чего управлял страной вплоть до собственной кончины, передав бразды правления племяннику. Сам Эль Супремо основывал свою власть на тотальном подчинении и командно-буквальной экономике, стараясь по мере сил контролировать буквально все стороны жизни своего общества. Про пожизненных президентов отца и сына Лопесов тоже не забываем, да и в XX веке более чем 30-летняя диктатура генерала Стресснера (к слову, личного друга Пиночета) была более чем на слуху – и это не считая деятелей калибром помельче, вроде того же Мориниго.

- Стереотип: в Парагвае часто происходят перевороты. Факт: и то верно, и в этом Парагвай не уступит соседней Боливии. После смерти Лопеса-младшего и причащения какой-никакой демократией обнищавшая, поруганная и разрушенная страна вступает в длительный период политической турбулентности – первый же демократически избранный президент был свергнут экс-коллаборационистом Риваролой, не продержавшись и 12 (двенадцати!) часов. В дальнейшем главе государства очень сильно везло, если его не удавалось свергнуть за год-два после вступления в должность – такие счастливчики были, но период относительно стабильного президентства оканчивался новыми переворотами, так что очередной эль пресиденте на час был больше правилом, нежели исключением. Неудивительно, что очень многие парагвайцы настаивают на сильной руке вроде того же Стресснера или Лопеса – да, очередной Эль Супремо мог запретить даже дышать и поддерживать этот запрет всеми силами, но хотя бы при нём тебя не грохнут на улице при очередном вооружённом мятеже какие-нибудь колорады или азуры, которые решат сделать из твоего дома огневую точку…

- Стереотип: Парагвай – очередной приют для недобитых нацистов. Факт: Naturlich! Режим Стресснера после войны всячески благоприятствовал беглым нацистским преступникам – надо же кому-то, в конце концов, развивать науку и инфраструктуру в до сих пор не оправившейся от жуткой бойни позапрошлого века стране, а также делиться бесценным опытом по истреблению коммунистов и других недостаточно уважительно относящихся к консервативным ценностям личностей – например, приют в стронистском Парагвае нашёл «Рижский мясник» Эдуард Рошман. Более того, именно Стресснер дал убежище «Ангелу смерти Освенцима» Йозефу Менгеле, который, по некоторым данным, был личным другом генерала. Да и «Моя борьба» Адольфа Алоизыча до сих пор в свободной продаже. Кстати, среди конспиролухов и сторонников теории, что художник уполз, бытует мнение, что уполз-то он как раз не в Аргентину (слишком попсово!), а именно в Парагвай, и мирно состарился при Стресснере.

- В вышеупомянутом Бокероне, пока ещё Стресснера даже в проекте не было, побывала некая Элизабет Фёрстер-Ницше, сестра известного философа, в отличие от брата известная своими глубоко расистскими взглядами и докомпилировавшая его труды таким образом, чтобы вместо ожидаемого костра Алоизыч отправил книги Ницше в библиотеки для будущего цвета арийской нации[4]. Оказалась Элизабет там в компании немецких эмигрантов, планировавших запилить колонию «Нуэва Хермания». Облом-с – новая обитель в разорённой чудовищной войной стране вместо Земли Обетованной с блэкджеком и уберменшами окончилась для «туристов» крайней нуждой, половина их загнулась от тропических болезней, а руководитель экспедиции повесился в порыве отчаяния, после чего горе-уберменшам ничего не оставалось как возвратиться обратно в Европу или пытаться сохранить чистоту крови габсбургскими методами.

- Ещё до того, как нацисты побежали по «крысиным тропам», а Гитлер напал на Польшу. в Парагвае даже после Чакской войны, на полях которой бывшие немецкие военспецы помогали боливийцам, симпатии к Дритте-Райху были на подъёме, ибо местный фашистский режим Эстигаррибии и в особенности Мориниго видел в немецких нацистах не только родственные души, но и яркий пример истории успеха. Дальнейший ход действий напоминает бразильский и аргентинский сценарий: пока у Гитлера дела шли в гору, симпатии к усатому художнику особо не скрывались и власти даже вывешивали флаги со свастонами. Когда вермахт был разбит под Сталинградом, а на нового Эль Супремо надавил Белый Дом, то пришлось поменять политический вектор и объявить прежнему кумиру войну. С тех пор Парагвай официально входит в число союзников США по Антигитлеровской коалиции.

- Стереотип: Парагвай – католическая страна. Факт: естественно! История эта имеет давние традиции ещё из колониальных времён, когда задолго до испанской администрации на этих землях рулили иезуиты, и с обретением независимости даже после изгнания оных ситуация мало изменилась. К тому же, сама структура церкви при Франсии и чуть ли не до последней четверти XIX века изначально была несколько иной – по факту, с момента основания государства это были скорее чиновники в рясах («верховные викарии»), нежели церковные деятели, так что при всей религиозности парагвайского населения внешне она выражена не столь значительно. Помимо католиков также есть и протестанты разных конфессий, плюс, благодаря всё той же белогвардейской диаспоре сохранилось немало православных храмов.

- Стереотип: Парагвай – банановая республика. Факт: и в буквальном, и отчасти в переносном смысле – бананы в «Сердце Америки» таки выращивают, правда, если сравнить с какой-нибудь Коста-Рикой, а тем паче Эквадором, то это крохи. Впрочем, в остальном верно – экономика страны чуть менее, чем полностью, аграрная, а недостаток бананов исправно компенсируют маниок, кукуруза и, конечно же, йерба мате, местный травяной отвар падуба парагвайского, активно поставляемый за границу. Ну и пастбища – как-никак, восьмое место в мире по экспорту мяса, хоть и до Аргентинских масштабов далеко. А что до промышленности, то да, с ней со второй половины XIX века всё не очень. Конечно же, были определённые подвижки к модернизации в XX столетии: древообработка (та самая древесина квебрахо и других ценных пород), хлопчатобумажная (из-за внушительного производства хлопка) и целлюлозная, кожевенная промышленность. Под конец правления Стресснера медленно и мучительно начали возрождать даже сталелитейную промышленность, хоть и довольно низкотехнологичную на фоне соседей. Плюс, крупнейший в регионе экспортёр электроэнергии, благодаря построенных при Стресснере (хоть и с бразильской помощью) ГЭС Итаипу. И да – куда же без него в Латинской Америке! – наркобизнес тоже не забываем, ибо кока и весёлые сорта конопли здесь растут только в путь.

- Стереотип: в Парагвае много людей живёт в трущобах. Факт: живут, а до начала ковидной пандемии трущобы располагались не абы где, а прямо в Парке Независимости, через дорогу от Национального Конгресса. Сие зрелище под названием «Ля Чакарита» было невероятно удручающее – фанерные «хижины» напротив главного законодательного органа страны. Сюда неимущий народ пришёл после падения диктатуры Стресснера, требовать лучших условий жизни, да с твёрдым намерением никуда не уходить, пока власть имущие не изменят их качество жизни к лучшему. Ну… собственно, они никуда не ушли, и не уходили долгое время, ютясь во времянках. Убрали их только в начале двадцатых с началом пандемии.

- Да и набережная Пилькомайо лет пятнадцать назад была покрыта самостроем из ДСП и профиля, соваться в который всячески не рекомендовалось. В середине десятых всё снесли, сейчас там приличное публичное пространство.

- Стереотип: в Парагвае любят футбол. Факт. Любят, по той же самой причине, что у соседей – для выходцев из самых низов общества этот спорт – наискорейший способ пройти по социальной лестнице, помимо армии, и то, до недавнего времени). К тому же, не в пример той же Боливии (которую, к слову, разгромили в 1949 со счётом 7:0), сборной Парагвая удавалось в лучшие годы обыгрывать даже бразильцев, хоть и с переменным успехом. Да и не только преданиями старины глубокой жива парагвайская сборная – именно вратари местных клубов взяли за традицию лично забивать голы в ворота соперника, а Хосе Луис Чилаверт отжигал с конца восьмидесятых и до конца карьеры считался самым результативным голкипером в истории футбола.

- Стереотип: Парагвайцы, как и другие латиносы, обожают вино. Факт: с вином в местном климате очень сильно не повезло, даже несмотря на попытку запилить виноградники ещё во времена конкистадоров – местные разве что привозной аргентинский мальбек попивают, да чичу делают из маниока. Но в чём парагвайцы превосходят все нации земли – так это в потреблении чая, и это не считая уже упомянутого мате – целых 12 с половиной кг на человека в год!

- В годы Войны Тройственного Альянса, когда жечь костры в лагерях настрого запрещалось, солдаты научились заваривать мате холодной родниковой водой. Так появился терере – охлаждённый мате, который в наши дни готовится исключительно со льдом и соком лайма. Весьма недурная вещица для того, чтобы освежиться в жаркий день.

- Если парагвайцы хотят ужраться вусмерть, то на помощь приходит канья – местный аналог кашасы,

изгнанныйвыгнанный из сахарного тростника.

Факты и стереотипы о современном Парагвае[править]

- Название страны на гуарани переводится как «От великой реки» или «Рогатая река», имеется в виду река Парана, вторая на континенте после Амазонки, которая имеет два параллельных русла. Схожий корень на гуарани имеет и название Уругвая, только здесь название переводится как «Река пёстрых птиц». Кстати, так же гуарани называют столицу страны, город Асунсьон.

- Война Тройственного Альянса aka Парагвайская война – первое, что обыватель представляет при упоминании Парагвая, кроме футбольных клубов и Стресснера. Самая кровопролитная война в истории Западного Полушария, в которой Парагвай потерял от 70 до 90% мужского населения, половину территории и практически всю промышленность, созданную c огромным трудом при отце и сыне Лопесах. В католической стране впервые было введено многоженство, а разводы во имя преодоления чудовищной демографической ямы были запрещены ажно до 1990-х годов. Страну сильно урезали территориально[5], и она натурально превратилась в одну огромную деревню с индейцами, впервые в истории влезла во внешний долг и, по сути, подлое эхо войны слышно в этих краях до сих пор – беднее Парагвая только Перу, Эквадор и Боливия, а под конец XIX века даже они были богаче. Впрочем, об этом, опять-таки, в соответствующем разделе.

- Парагвайский гуарани – одна из самых нестабильных и слабых валют в мире, уступающая в этом «славном» показателе лишь иранскому риалу, валютам Индокитая и Северной Африки, ну и, конечно же, обновлённому зимбаксу. Тем не менее, многие банкноты и монеты ценятся у нумизматов, в первую очередь, потому что по ним можно проследить историю страны со всеми национальными героями.

- Асунсьон, столица страны, подобно Риму и Москве, стоит на семи холмах и также разделён надвое реками Парагвай и Пилькомайо, притоками Параны, позволяющими добраться без «пересадок» аж до Бразилии.

- Сам город Асунсьон в годы уже независимого Парагвая изначально перестраивался как «Париж в миниатюре» – Франсиско Солано Лопес, учившийся военному искусству в Сен-Сире, был настолько очарован французской столицей, что многие здания в Асунсьоне строились в подражание парижским достопримечательностям. Пантеон Героев, в котором впоследствии Лопес и был похоронен, был основан на парижском тёзке и Французском Доме Инвалидов, дворец Лопес – компиляция из Тюильри и нескольких парижских шато для высшей знати, Национальный университет – очевидная Сорбонна. К тому же, Лопес вдохновился Османизацией Парижа и планировал устроить аналогичную планировку города после победы в войне… которой так и не суждено было сбыться.

- Помимо парижских параллелей наши соотечественники, приезжая в Асунсьон, словят и питерские флэшбеки с домиком Петра Великого на Петроградской Набережной – так же, недалеко от Пантеона, находится Дом Независимости, в котором до своей смерти квартировался основатель государства Хосе де Франсия. Вопреки ожиданиям, жилище первого лица государства представляло собой трёхкомнатный одноэтажный кирпичный домик, и уже потом его племянник Лопес-старший съехал в более статусное жилище. Сейчас там расположен музей.

- Раз уж дошли до питерских вайбов, то можно вспомнить аптеку «Фармасия де ла Катедраль», выполненную в ретро-стиле XIX века что наша «Аптека доктора Пеля» на Ваське. Только там не мини-музей, а нормальная аптека, где продают лекарства.

- И железнодорожный музей, неоготическим орнаментом напоминающий Петергофский вокзал на очень-очень-сильно-минималках.

- Парагвай – одно из трёх государств, у которых двусторонний флаг. На аверсе его помещён герб страны, на реверсе – печать казначейства.

- Город Сьюдад-дель-Эсте, столица провинции Альто-Парана, неспроста полна мигрантов. Это – главная свободная экономическая зона в Южной Америке, своего рода, Дьюти-Фри размером с город, где разрешена беспошлинная торговля. Удобно находиться на перекрёстке трёх границ!

- Местная кухня отчасти соответствует стандартному латиноамериканскому меню, а с другой стороны может и удивить незнакомого с ней человека:

- Главная «гастрономическая достопримечательность» кухни парагвайцев – кукурузные и маниоковые лепёшки с начинкой чипас, коих существует несколько десятков разновидностей.

- Парагвайский суп – вовсе не суп, а кукурузная запеканка, приготовленная, по легенде, из-за неосторожности президентского повара, который сделал любимую мамалыгу Лопеса-старшего слишком густой, и чтобы исправить ситуацию, запёк её. Полученная запеканка так пришлась президенту по вкусу, что тот назвал её лучшим супом, что когда-либо пробовал в жизни.

- Молоко парагвайцы не пьют, но в качестве сырья для сыра или основы для разных соусов используют за милую душу.

- Куриный суп вори-вори с кукурузными клёцками, сыром, рисом и фасолью. Изобретён ещё испанскими колонизаторами, приобщившимися к местной кухне.

- Холодная уха пира кальдо с овощами, пряностями и всеми видами местной рыбы, которую удалось выловить. Из рыбных блюд также в огромном почёте фаршированные сомы суруби реллено, красивые полосатые рыбы с начинкой из… свинины, сыра и овощей, запечённые на гриле в винном уксусе.

- Косерева – густой джем из мелассы, апельсиновой кожуры и тростникового сахара. Отчасти напоминает японский мармелад ёкан.

- Наконец, знакомый по аргентинской кухне говяжий или свиной стейк асадо парагвайцы тоже уважают и также подают с соусом чимичурри. Как и у соседей, приготовление асадо – целый ритуал, собирающий за столом большие компании.

- В Парагвае существует сильно неравновесное распределение образовательных программ – если школьное среднее образование в стране на высоте ещё со времён чуть ли не Франсии, то с ВУЗами в стране (а точнее, с качеством преподаваемых в них знаний) зачастую всё очень печально – большинство парагвайцев, получающих высшее образование, ездят учиться в соседнюю Бразилию или Аргентину.

- Несмотря на то, что Парагвай владеет мощнейшей на всём Западном полушарии электростанцией, с распределительной инфраструктурой всё довольно сложно из-за относительной бедности и традиционного местного разгильдяйства. Притчей во языцех является уличная проводка в Асунсьоне или Сьюдад-дель-Эсте, которая напоминает натуральную ловчую сеть – полутораметровые в высоту ряды кабелей, протянутые от опоры к опоре – новые вместе со старыми. Да и электрифицированы некоторые районы крайне неоднородно – чем дальше в на север в сторону Чако, тем сильнее ощущаются перебои с электричеством.

- По реке Паране проходит знаменитая «Тройная граница» между Парагваем, Бразилией и Аргентиной. На короткий промежуток времени катаясь на лодке можно почувствовать себя «везде и нигде».

- Кстати, о реках – недалеко от города Сьюдад-дель-Эсте, в национальном парке Мондай, находится крупнейший водопад Сальтос дель Мондай, этакий «Игуасу на минималках». Это место является одной из туристических Мекк для любителей отдохнуть от городской обстановки.

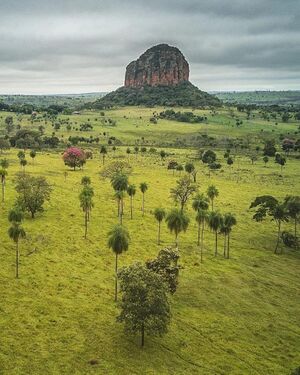

- Вообще, экотуризм в Парагвае развит, как никогда, благо огромное количество живописнейших пейзажей этому соотсветствует. Водопады Эль Сальто Кристаль и Ньясундай, плато Акахай, долины Серро Акати… Особого внимания заслуживает национальный парк Серро-Кора в одноимённой степи, с огромной скалой-останцем. Это место, где окончилась Война Тройственного Альянса со смертью Франсиско Солано Лопеса и его сына Хуана. Диктатор и его сын были некогда похоронены в местном мемориале, неподалёку от военного аэродрома, а потому для очень многих парагвайцев это место имеет сакральное значение.

- Один из жутких праздников – «День ребёнка», празднуемый 16 августа, в честь юных бойцов самого молодого призыва, погибших чуть ли не поголовно в битве при Кампо-Гранде/Акоста-Ню 16 августа 1869 года. 11-летние мальчишки с нарисованными углём бородами и усами, держа в руках мачете, пики и дедовские мушкеты противостояли бразильской армии, да так все и полегли, ибо противник был вооружён на голову лучше и пленных не брал.

- В Парагвае разрешён огнестрел, в том числе и короткоствол – криминогенная обстановка в стране этому способствует. Для получения нужно оплатить саму лицензию и предоставить справки с места работы, из психиатрической клиники, местного отдела внутренних дел, и пройти обучение на стрелковых курсах. До недавнего времени с правилами получения ствола было всё сильно проще – достаточно было только справки с места работы и оплаченной лицензии.

- В стране разрешены дуэли, так что на оскорбление чести можно смело бросать перчатку и сходиться в поединке на чём угодно… при условии, что оба дуэлянта зарегистрированы в базе доноров в каком-либо учреждении здравоохранения, а на самой дуэли присутствуют квалифицированные медики.

- Парагвайская армия – живой анахронизм, на вооружении которого до сих пор состоит натуральный танковый музей конца Второй мировой – закупленные при Стресснере лёгкие танки М3/M5 «Стюарт» и «Шерманы» последних модификаций, неустанно модернизируемые и перевооружаемые на новые французские пушки. К тому же, ввиду наличия крупных рек Парагвай обладает самой большой флотилией среди всех государств, не имеющих выхода к морю – москитный флот катеров береговой охраны и несколько крупных кораблей во главе с флагманом – канонеркой «Парагвай» и его систершипом «Умайта» – стоят у столичного порта. Ну, а про канонерку «Капитан Кабрал», сделанную из переоборудованного буксира, на этой вики писано много и со вкусом.

- Несмотря на поддерживаемый брутальный имидж, Парагвай – самая соевая страна на планете. Ну, в смысле, крупнейший на середину 2020-х годов экспортёр сои, а вы что подумали?

- Да и вообще, аграрная экономика в этом плане сильно способствует высокому качеству продовольствия при самой низкой цене на них среди стран Латинской Америки – для заезжего гринго 50$ в месяц (на 2024-25 годы), если особо не роскошествовать, будет за глаза – и это не питание бичпакетами и эрзацами, а по-настоящему качественные продукты.

- А ещё в Парагвае впервые в качестве подсластителя была использована знаменитая стевия – один из самых популярных сахарозаменителей в наше время. Сейчас страна держит первое место по её производству.

История[править]

- В начале было слово. И слово было «Асунсьон», а точнее «Сьюдад де Нуэстра Санта Мария Асунсьон» — так назвал первый испанский форт в Ла-Плате основатель, конкистадор Хуан Саласар де Эспиноса, один из участников экспедиции Педро де Мендосы, в честь даты основания — праздника Вознесения Девы Марии. Форт, собственно, был основан в 1537 году как опорный пункт для поиска ещё одной экспедиции — губернатора Ла-Платы Айоласа. Места эти были дикие, во многом непролазные. Население составляли крайне дикие индейцы гуарани, находившиеся по своему развитию на уровне мезолита[6], отличавшиеся воинственными нравами ко всем чужакам, вплоть до ритуального каннибализма. Впрочем, и без индейцев белый человек в этих местах загибался не быстро, а очень быстро — тропические болезни, местная недружелюбная фауна сильно задерживали продвижение по территории современного Парагвая, освоение которого длилось долгие пять лет, пока испанцы не отправили из Мадрида свою колониальную администрацию и включило территорию в состав своего Вице-Королевства Перу. Отсчёт пошёл.

- С 1587 года в истории колонии Асунсьон открывается совершенно иная страница. На землю нынешней провинции Альто прибывает францисканец Луис Боланьос. Сей служитель Господа основывает на её территории первую редукцию — поселение, созданное для приобщения индейцев к христианской вере, и достигает в этом дел больших успехов, изучая язык коренного населения и даже переводя на гуарани Библию и Катехизис. Францисканские редукции хоть и не стали на территории государства особо массовыми, но, тем не менее, положили начало совершенно иному господству европейцев на территории Парагвая, нежели классическое выкачивание ресурсов (каких ещё ресурсов?) и податей из индейцев, как было в Перу или Мексике. К тому же, они подали более чем заразительный пример своим коллегам по религиозному бизнесу.

- С 1609 года на территорию её в массовом порядке прибывает духовная миссия Ордена Иисуса Сладчайшего. Иезуиты начинают строить местную обитель Сантьяго дель Эстеро на территории нынешней провинции Мисьонес. В отличие от сугубо духовно-образовательных редукций францисканцев, иезуитские общины ставили целью, во-первых, остановить экспансию не видящих границ обитающих в американских колониях португальцев, а во-вторых — построить новый, совершенно отличный от стандартной колониальной администрации тип хозяйствования, основанного на теократических принципах. Так появляются уже сильно более известные иезуитские редукции, руины которых можно до сих пор наблюдать по разным уголкам страны. По факту, это были трудовые лагеря для индейского населения, которое воспитывалось в строгости в соответствии с канонами христианской веры и трудовой этики, подразумевающей тотальную опору на собственные силы. В каждом из поселений была церковь как их духовно-административная основа, школа, богадельня и больница, ремесленные мастерские и сельхозугодия, причём весь произведённый продукт (табак, мате, кукуруза) оставался в общественной собственности жителей редукции, излишек же шёл на продажу. Отношение к иезуитским редукциям, как вы догадались, сильно разнится у современных историков — срач между тем, что же это было, «попытка построить царство божие на Земле[7]» и «порабощением с последующей эксплуатацией индейцев» продолжается до сих пор. А, может быть… это была попытка иезуитов запилить свою колониальную империю, независимую от испанских властей и со своим, особым укладом? Как бы то ни было, жизнь в редукциях особо сладкой пока что не была — помимо местной не особо дружелюбной фауны и рейдов враждебных племён, из Бразилии набигали местные работорговцы-бандейранты, грабящие корованы и угоняющие индейцев семьями прямо из поселений. Чтобы дать им отпор, иезуиты добиваются у испанской короны права формировать из индейцев отряды самообороны и в 1641 году даже разбивают крупное формирование бандейрантов. Это был первый шаг к фактической независимости редукций от Мадрида.

- В XVIII веке редукции достигают своего расцвета, всё чаще обращая на себя внимание не только местной колониальной администрации, но и находя таковое в самой Европе. Для феодального старого света подобный общественный эксперимент по эффективной асссимиляции местных племён без той потогонной эксплуатации, что творилась повсеместно, был сродни инопланетному. Так, даже идейный ненавистник католической церкви Вольтер объявляет иезуитские редукции «торжеством гуманизма». Да и не только современники — к примеру, в самом начале существования молодой Советской России даже выходил труд «Коммунистическое государство Иезуитов в Парагвае» (sic!) за авторством В. Святловского[8], а писатель Гилберт Честертон из того же XX века напрямую называл существующее в Парагвае общественное устройство «райским» — это когда мейнстримом было считать «Сердце Америки» филиалом ада на земле. Так продолжалось до 1750-х годов, пока колониальные силы, видящие в Обществе Иисуса злостных конкурентов в разделе Америки, не решат подвинуть иезуитов с насиженных мест. В 1754 году разразилась т. н. «Война семи редукций», которую местные силы самообороны проиграли, после чего испанцы с португальцами запрещают деятельность иезуитов на своих территориях с последующими репрессиями. Последний гвоздь в крышку гроба орденских миссий в редукциях вбил 1773 году папа Климент XIV, запретивший деятельность иезуитов и надолго упразднивший сам орден.

- После изгнания иезуитов Парагвай становится частью Вице-Королевства Рио-де-Ла-Платы со столицей в Буэнос-Айресе, в территории которого также входят Чили и Уругвай. По какой-никакой худо-бедной вольнице наносится серьёзный удар, и в эти земли приходит старая добрая колониальная эксплуатация, доселе невиданная в этих краях. Продолжается этот период до 1810 года, когда Пиринеи неожиданно пересекает армия одного корсиканца в двуугольной шляпе…

- В 1810 году в соседней Аргентине вспыхивает «Майская революция». На территорию Парагвая входят войска генерала Мануэля Бельграно, чей целью является разжигание антииспанского восстания в землях гуарани… а затем и присоединения их к территории Буэнос-Айреса. Правда, у местных были на этот счёт другие планы. На Конгрессе в Асунсьоне 24 июля 1810 года решение о сопротивлении аргентинцам и испанцам принимают мятежный генерал Фульхенсио Йегрос и адвокат Хосе Франсия, главный вдохновитель сопротивления. После длительного противостояния Бельграно с переменным успехом, в битве при Такуари войска парагвайцев разбивают аргентинцев и вынуждают Бельграно отступить. В мае 1811 году независимость провозглашается и от Мадрида. С этого момента Республика Парагвай возникает как независимое государство. После провозглашения независимости Франсия решает реорганизовать государственное устройство по наполеоновскому принципу — образовывается правительственная хунта, её главами назначаются пять государственных консулов, которыми предсказуемо становятся Йегрос, генералы Хуан де Севальос, Винсенте Итурбе и Педро Хуан Кабальеро, и, конечно же, сам Франсия. Впрочем, последний вскоре уходит в отставку из-за напряжённых отношений с Аргентиной, однако два года спустя был в срочном порядке возвращён, на этот раз, на пост министра иностранных дел.

- В 1814 году происходит государственный переворот. Франсия, желая укрепить личную власть, добивается у соправителей поста временного диктатора, сосредотачивая в своих руках всю верховную власть и, таким образом, полностью сворачивает аргентинский вектор политики, убирая ирредентистов. Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, и уже два года спустя Франсия подтверждает это правило, становясь постоянным диктатором, а в 1820 году ещё и Верховным диктатором Республики Парагвай, фактически, выбивая себе титул, под которым его и запомнит история Латинской Америки — «Эль Супремо». Само собой, бывшие соправители, военная аристократия, сидеть и смотреть сложа руки, как какой-то «пиджак»-адвокат подминает страну под себя, не собирались…

- В 1820 Йегрос и остальные консулы готовят военный переворот против Эль Супремо. Только «шпак» оказался не так уж прост, успев за годы правления завоевать популярность среди населения и в кадровой армии. Более того, Франсия успел организовать

МинистерствоПалату правды — свой личный орган госбезопасности, члены которого раскрывают заговор и, после расследования, выносят приговор. Непосредственные исполнители неудавшегося переворота поставлены к стенке, организаторы из экс-консулов были упрятаны в тюрьму до конца своих дней. С этого момента к титулу Франсии добавлена ещё одна характеристика — верховный пожизненный диктатор Республики Парагвай. Что собой представляла эта диктатура? Протофашистский режим с передачей государственной собственности в руки Эль Супремо и его приближённых? Типичную военную диктатуру в стиле той же Аргентины? Как и в случае с редукциями, получилась поистине уникальная модель диктатуры. Дело в том, что сам Эль Супремо ещё с юных лет зачитывался трудами одного женевского философа, и очень горячо воспринял Теорию общественного договора. Настолько горячо, что решил воплотить её на практике. В процессе этого воплощения Франсия распространяет свою власть фактически над всеми аспектами жизни парагвайцев. Все промежуточные управленческие посты городских глав упразднены, градоначальство принадлежит Эль Супремо. Ему же полностью принадлежит вся земля в государстве, совсем малая её доля сдаётся в аренду местным крестьянам, всё остальное преобразовано в государственные латифундии — «хозяйства Родины» (La Estancias de la Patria), доход от которых получал лично Эль Супремо и распределял в типа-госбюджет, причём сами отрасли экономики тоже курируются Верховым. Хочешь сменить место жительства? Пиши верховному, жди, пока до тебя дойдёт очередь, а доходит она далеко не до всех. Желаешь покинуть страну? Молодой человек, пройдёмте, вас ждут в санатории! Кстати, иностранцев тоже касается — въезд закрыт, любая попытка пересечь границу даже по ошибке окончится всё тем же «санаторием». А ещё под запретом печатная пресса, высшее образование и зарубежная литература, все книги, издаваемые в стране — по факту из личной библиотеки Франсии, прошедшие жёсткую цензуру. И да, монастыри закрыты и распущены, ибо в их стенах содомия всякая творится, а сама церковь стала, по сути, государственной структурой с чиновником на духовной должности, папские посланцы же выдворены из страны[9]. Импорт запрещён, во внешней политике господствует изоляционизм, и, внезапно, очень кстати, ибо в соседней Великой Колумбии сам Боливар всерьёз планирует захватить Парагвай, с Бразилией отношения напряжены со времён редукций и поддержки уругвайских сепаратистов, а с Аргентиной — с Майской революции.

Впрочем, кое-какие плюсы от режима всё-таки были. Да, высшее образование запрещено — но никто не запрещал среднее, тем более, что оно становится обязательным и общедоступным, в том числе и для индейцев — и безрамотность населения ликвидируется в считанные годы. Запрет импорта? А мы будем делать всё своими руками и всячески поощрять импортозамещение и внутреннюю торговлю. А строительство инфраструктуры пусть ведётся политзаключёнными и оставшимся со времён испанского господства угнанным из Бразилии чернокожим населением, чай не индейцы. Ну, и про создание однородной нации путём узаконивания исключительно романов мате с молоком тоже не забываем. Режим Франсии кто как только не трактовал — и как казарменный социализм (эта вики), и прото-коммунизм (в основном, дилетанты или тролли[10]). Автор статьи всё-таки предпочтёт назвать этот строй «Государственным феодализмом», где коллективным феодалом было государство. Пока что — в лице Эль Супремо. - В 1840 году Франсия умирает от пневмонии на склоне лет, и оставшаяся после него очередная правительственная хунта, и пост консула занимает опальный племянник Франсии Карлос Антонио Лопес. Три года спустя он делает тот же финт ушами — отправляет остальных консулов в отставку и учреждает пост президента республики. Тоже пожизненного, и, что логично, им и становится. В политике он решается на компромисс: с одной стороны, он остаётся сторонником государственной модели дядюшки, продолжая с другой — стремится вывести страну хотя бы в ведущие региональные державы. Для этого он посылает своих старших сыновей в

Великое посольствоучиться за границу, а заодно — налаживать дипсвязи и искать квалифицированные кадры. Так, с 1845 года страну активно начинают приглашаться иностранные специалисты, в основном британцы и французы, которые поднимают в стране промышленность своими силами. Это даёт свои плоды. В 1857-64 гг. в Парагвае строится первая на континенте железная дорога[11], соединяющая Асунсьон с городом Парагуари. В городе Ибикуи в 1850 году строится сталелитейный завод, тогда же в Асунсьоне открыта верфь, на которой закладывается хоть какой-то броненосный флот[12]. Вернувшийся из Парижа сын Карлоса Франсиско привозит инженеров, под контролем которых строятся мега-крепость Умайта, форты на линии Пикуиссири, Итапиру и Пасо-де-ла-Патрия на границе с не слишком дружественной Бразилией. Численность армии доведена почти до ста тысяч человек (больше, чем у всех соседей вместе взятых). К тому же, и послабления режима какие-никакие, а происходят — например, в год вхождения в должность амнистированы все политзаключённые, отменено рабство (впрочем, расизма в отношении негров это не отменяло), а внутреннее перемещение по стране стало значительно более свободным. Даже — о ужас! — ослабляется цензура и разрешаются печатные СМИ. В общем, живи, да радуйся…

Ан нет, жить да радоваться не получается. Отношения с Аргентиной испорчены со времён Бельграно, и независимость Парагвая они де-юре не признают. Бразильцы косо смотрят на развивающегося под боком ещё одного возможного геополитического соперника. Да и само географическое положение оказывается крайне неудачным — нет выхода к морю (мы же помним, что море не барьер, а путь?), а значит, нет нормальной торговли — она ведётся по Паране, проходящей через Бразилию, которая может речку своим очень немаленьким флотом перекрыть[13]. В пока что дружественном Уругвае начинается какой-то неприятный движ, напоминающий гражданскую войну. В общем, проблему с добычей побережья и выхода на торговые пути надо как-то решать, и решение явно маячит не за горами. Карлосу, увы, решить эту проблему не удаётся — в 1862 году он умирает от мочекаменной болезни.

- После смерти Карлоса Лопеса место практически единолично занимает его сын Франсиско, к тому моменту являвшийся военным министром, верховным главнокомандующим, успевшим побывать наблюдателем на фронтах Крымской войны и активным участником различных дипмиссий. С этого момента начинается новая — и, пожалуй, самая мрачная страница в истории страны. В 1864 году, пытаясь наконец-то получить выход к морю и решить проблему трансформации изолированного государства в державу как минимум регионального значения окончательно, Лопес ввязывается в Уругвайскую гражданскую войну, надеясь поддержать своего союзника Атанасио Агирре… Бразильцы, впрочем, не будь дураками, терять свои преимущества от возможности выкручивать Лопесу руки контролем транзита по Паране не собираются, а потому оперативно свергают Агирре и сажают в президентское кресло свою марионетку Флореса. Тогда Лопес решает просто пробить проход до побережья силой и объявляет Бразилии войну, а заодно, рассчитывая на то, что Аргентинская Конфедерация рассыпется, как карточный домик, и Аргентине. Начинается знаменитая Парагвайская война aka Война Тройственного альянса, в которой против Асунсьона объединяются Буэнос-Айрес, Рио и Монтевидео. Поначалу парагвайской армии сопутствовал успех — блицкригом занимается юго-восток Бразилии и север Аргентины, берутся пленные, местное население угоняется на принудительные работы, а в битве при Бокероне «колорадский» Уругвай оказывается вообще выведен из войны, более активного участия в действиях не принимая. Тем не менее, парагвайский флот был наголову разгромлен бразильцами при Риачуэло[14], что сильно сковало продвижение парагвайцев (все же помнят, что дороги или непроходимые, или их нет совсем?), а вскоре при попытке дать генеральное сражение и окружить врага при Туюти кадровая парагвайская армия терпит сокрушительный разгром. Дальнейшие частные успехи вроде победы при Курупайти лишь позволили отсрочить конец, и после падения Умайты и печально известной «Дезембрады» — сражений декабря 1868 года — от армии Лопеса практически ничего не остаётся, и под ружьё становятся даже женщины и 11-летние дети. Впрочем, даже после захвата Асунсьона Лопес сопротивляется до последнего и вместе с остатками армии уходит партизанить в горы. Оканчивается война лишь когда сам диктатор погибает в битве при Серро-Кора, переплывая реку… В общем, как в небезызвестной поговорке: пошёл за шерстью — вернулся стриженый, причём налысо и с выдранными до костей кусками плоти.

- Окончание войны отбросило Парагвай на полвека назад, к глубокой нищете и разрухе. В стране погибло до 90 % мужского населения, промышленность была разрушена полностью, а территориальные потери составили более половины. Независимость удалось сохранить лишь чудом, благодаря тому, что делящие территорию бывшие союзники чуть не передрались, а победителям-бразильцам независимый Парагвай был нужен, в первую очередь, как буферная зона между Аргентиной. Города за пределами Асунсьона были фактически покинуты, а народ был вынужден вести натуральное хозяйство чтобы хоть как-то выжить, не думая о торговле. Оставшиеся земли, впрочем, тоже скупались за бесценок аргентинцами и бразильцами. В этих условиях в стране возникла тотальная политическая нестабильность. Поначалу власть была занята т. н. «Правящей хунтой», сформированной из командного состава т. н. «Парагвайского легиона» — отряда коллаборационистов в составе бразильской армии, во главе которого стояли сержант-майор Сирило Риварола, Карлос Лоисага и Хосе де Бедойя[15]. Страна «причастилась» какой-никакой демократией — впервые появляются политические партии (в том числе и вечно враждующие «Колорадо» и Радикальная Либеральная партия aka «Азур») и альтернативные президентские выборы, основан Национальный Банк, разрешается высшее образование и открывается Национальный же Университет Асунсьона — словом, позволяется практически всё, что было под запретом при обоих Лопесах. Особенно облегчается миграционная политика, ибо надо было решать проблему катастрофической демографической ямы. Тем не менее, ситуацию в стране это спасает мало — от Ховельяноса до Уриарте идёт жёсткая политическая борьба, нередко оканчивающаяся убийством главы государства. Это продолжалось до тех пор, пока Лопесовский военный министр и главком Бернардино Кабальеро не захватывает власть в ходе переворота 1880 года и садится в кресло на долгие, по местным послевоенным меркам, шесть лет. С горем пополам дотянув до 1920-х годов и пережив ещё несколько переворотов и смертей глав государства (а конкретно, смену пятнадцать президентов разными способами), Парагвай вступает в период не меньшей политической турбулентности.

- В 1922—1923 годах разразилась первая в истории страны Гражданская война. По итогам и так не отошедшая от разрушительного конфликта прошлого века страна терпит новый, не менее разрушительный. А всё началось с того, что сам характер гражданской войны во многом был соперничеством не различных взглядов, но личностей, способных готовых ради своей победы прибегнуть к поддержке тех или иных социальных групп. В 1910-е господство захватили либералы, одна часть которых поддерживала интересы крупного капитала, а другая — армию, которая всегда была опорой партии «Колорадо». Внутри самих «Азурос» возник раскол на «сивикос» — более консервативного крыла либералов, поддерживавших армию, и «радикалес» — собственно, более радикального крыла, опиравшегося на капиталистов. Более того, сами «радикалес» умудрились расколоться, на этот раз — не идейно, но персонально: у обоих групп оказались свои лидеры — Мануэль Гондра и Эдуардо Шерер. Первый уже успел побыть президентом и пережить свержение «колорадом»-полковником Альбино Хара, которого активно поддерживали «сивикос». И вот, в 1920 году Гондра выигрывает очередные выборы, после чего при поддержке парламента начинает активный ковровый наезд на армию, стремясь урезать её полномочия и финансирование военного бюджета. У шереристов появляются очевидная база для поддержки, тем более, их поддерживают «Колорадо», издавна опиравшиеся на войска. Гондру удалось сместить, однако к власти приходит его горячий сторонник Эусебио Айяла — по ходу повествования он нам ещё не раз попадётся — при полной поддержке парламентских сил. Происходит окончательное оформление сторон: гондристы становятся лоялистами, а шереристы — конституционалистами[16], последние выдвигают ещё очередного микро-каудильо из кадровых офицеров, которого, к ужасу Айялы, ещё и поддерживает Национальный Конгресс, как и саму идею досрочных выборов. Айяла накладывает вето на решение парламента, парламент большинством голосов признаёт это решение неконституционным, и понеслось… . Кровопролитие окончилось уникально для многих латиноамериканских стран: кадровая армия слила повстанцам, гондристы победили, а кандидат-спойлер для Айялы умудрился скончаться в процессе самой войны. Айяла окончательно закрепился в президентском кресле. Множество погибших, парализованная торговля и модернизация страны, выпадение из международных процессов — вот чем окончилась эта война. Единственный плюс, который стране удаётся выжать из этого конфликта — какой-никакой военный опыт и модернизация армии с появлением новых родов войск, которые ой как скоро пригодятся армии Парагвая.

- В 1932 году на фоне Великой Депрессии разражается новый конфликт — знаменитая Чакская война. Боливия, потерявшая выход к морю после Второй Тихоокеанской войны и окончательно лишённая надежд на его возвращение Лимским договором, была так же отрезана от международной торговли, а потому решает повторить Лопесовский сценарий — получить контроль над Парагваем и Параной для выхода к Атлантике. К тому же, противник кажется не столь внушительным — загибающийся в муках от очередных гражданских конфликтов и последствий экономического кризиса Парагвай тогда явно был не в форме, а армия даже несмотря на худо-бедно прошедшую модернизацию и боевой опыт, всё-таки по своему качеству мало отличалась от той, которую тот же Лопес наскребал по мобилизации в Дезембраду. Заодно, и подъехало ещё одно событие, сделавшее конфликт неизбежным — на юге Анд геологи разведали нефть, и по их данным предположительным местом максимального её средоточия был регион Чако-Бореаль, находящийся на стыке границ (как всегда, без особой демаркации) обоих государств. Ну, и без буржуев не обошлось — рокфеллеровская Standard Oil, ещё до Илона нашего Маска владевшая боливийской добывающей промышленностью поддержала свою зону интересов, а британская Royal Dutch Shell, в финансовых заложниках которой Парагвай был с 1870-х — свою. Боливия, к тому же, в этом плане выглядела куда выигрышнее Парагвая — на вооружении имелись броневики, куда более новые самолёты, танки и немецкие военные советники, не смирившиеся с Версальским договором. У Парагвая из достоинств был лишь относительно подготовленная армия, прошедшая гражданскую войну десятилетней давности, закупленные в Италии и Франции устаревшие самолёты прошлого десятилетия, да (относительно) мощный речной флот. Тем не менее, помощь пришла откуда не ждали — В 1920-е Парагвай стал пристанищем для части бывших белогвардейцев, нашедших себя на новой родине в качестве военспецов.

Поначалу под руководством бывшего немецкого генерала Ганса Кундта боливийцы заняли форт Бокерон, дошли до реки Парагвай, но вскоре получили яростный отпор парагвайцев у форта Нанава и были разбиты. Так же вскоре был освобождён Бокерон под руководством генерала Василия Орефьева-Серебрякова, а генерал Иван Беляев получает сначала должность инспектора артиллерии в войсках полковника Хосе Эстигаррибии, а затем и начальника парагвайского генштаба. Под руководством Эстигаррибии и Бедяева парагвайцы отбивают второй штурм Нанавы и переходят в контрнаступление. После ряда операций по деблокаде фортов и контрнаступлений, красно-бело-синие войска берут форт Балливиан, аэродром Самахуате, а вскоре прорывают боливийскую оборону на всём протяжении и переносят действия на территорию противника. Финальным аккордом становится взятие городов Вилья-Монтес и Ингаи войсками Эстигаррибии, и в 1935 году война кончается победой Парагвая.

Выиграла ли от этого страна? Скорее, в психологическом плане — тяжёлая коллективная психологическая травма от разгромного поражения в Войне Тройственного Альянса наконец-то была смыта. Также Парагвай получил ¾ области Чако-Бореаль, наконец-то провёл демаркационную линию с Боливией, а чтобы Боливийцам не было столь обидно, разрешили им судоходство по реке Парагвай и по Паране. Что же касается русских воинов, участвовавших в Чакской войне, будут увековечены в Национальном Пантеоне Героев в Асунсьоне. Ну, а чёрное золото, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, то… она окончательно была разведана только в 2012 году.

- Как уже было сказано, победа в Чакской войне не сумела решить проблем республики. Более того, 17 февраля 1936 года происходит революция, в авангарде которой идёт герой Чакской войны полковник Рафаэль Франко — первый социал-демократ в истории страны, сумевший выйти со своей партией за пределы подпольного клуба, которого вот-вот прикроет науськанная колорадами армия. Требования были стандартные — восьмичасовой рабочий день, оплачиваемый отпуск, выходной в воскресный день (!), требование выплачивать зарплату деньгами, а не ваучерами или облигациями (!!!), ну и, конечно же, права женщин. Став президентом, Франко удалось, помимо прочего, приступить к очередной модернизации армии, серьёзно заняться образованием, а также после победы в Чакской войне наконец-то излечить ещё одну национальную травму, реабилитировав Лопеса и перезахоронив его со всеми воинскими почестями в Пантеоне. Тем не менее, далеко не все были довольны его реформами, а к тому же и другие вояки, получившие немалый авторитет, и что главное, боевой опыт после победы над Боливией, также стремились занять пост главы государство. Повод нашёлся сам собой — осенью 1937 года приказ о роспуске войск, занимающих территорию только что отбитого Чако-Бореаль, провоцирует очередной военный переворот, в ходе которого (как водится, после очередного И. О. президента) на штыках приводят к власти уже другого героя Чакской войны, Хосе Эстигаррибию, который распускает парламент, переписывает конституцию под наделение президента фактически диктаторскими полномочиями. Тем не менее, поиграть в Эль Супремо не удаётся — Эстигаррибия буквально через полгода разбивается в авиакатастрофе под Лома-Гранде. Так, в 1940 году власть занимает «колорадский» генерал Ихинио Мориниго, который уже уверенно берёт курс на фашизацию страны.

- С 1940 года Мориниго объявляет о нейтралитете Парагвая в начавшейся Второй мировой войне. Тем не менее, становится очевидно, кому этот нейтралитет оказывается более дружественным. Что же касается внутренней политики, то лучших традициях своих единомышленников он распускает профсоюзы, запрещает оппозицию, ограничивает свободу слова и в противовес создаёт «рептильную прессу»[17], а в качестве подушки безопасности размещает сослуживцев из «Колорадо» на руководящих постах. Впрочем, в 1945 году под напором ещё живого Рузвельта Мориниго объявляет войну Гитлеру, что позволяет Парагваю войти в число государств Свободного Мира. Между тем на волне победы Антигитлеровской Коалиции в войне в страну начинают возвращаться эсдеки и даже коммунисты — например, Обдулио Барте, Оскар Крейдт и уже знакомый нам Рафаэль Франко. В надежде на то, что получится «ослабить гайки», по стране проходят тысячи студенческих и рабочих демонстраций, а левым удаётся заключить с правительством «Колорадо» Республикано-фебреристский пакт. Впрочем, этот союз очевидно был обречён скатиться в очередное противостояние, ибо жить дружно фашистам и социалистам физически невозможно, и после взаимных подстав в новом коалиционном правительстве по стране прокатывается волна антифашистских протестов. Мориниго берёт быка за рога и в 1947 году распускает парламент, объявляя себя диктатором, а для борьбы с несогласными организует столь близко и столь же контринтуитивно звучащие для русского уха краснознамённые отряды («Гион Рохо») — буквальную красно-коричневую сволочь, а руководство армией поручает ещё малоизвестному 36-летнему бригадному генералу Альфредо Стресснеру. Классика жанра!. В стране ожидаемо вспыхивает очередной конфликт, выливающийся уже во вторую гражданскую войну между колорадским правительством и социалистами. Тут бы Мориниго и слить, но времена изменились — в разгаре была Холодная война, а потому его всеми силами поддерживают Перон и Трумэн[18] как перспективного борца с «заразой коммунизма». К тому же, в лучших традициях ещё одной гражданской войны левые увязли в разногласиях и утратили боеспособность, когда некоторые отряды повстанцев оставляли поле боя и отказывались подчиняться командирам. При такой поддержке действующее правительство быстро одерживает победу в войне, Франко вновь покидает страну. Правые вновь окончательно добиваются консолидации своих сил, а «Гион Рохо» начинают жесточайший террор по всей стране, готовя почву для следующей, не менее мрачной страницы в истории «Сердца Америки».

- Победа правительственных сил не принесла Мориниго прочности его положения. «Колорадо», хоть и смогли объединиться против левых и просто недостаточно правых сил, но их постиг извечный бич парагвайских правителей — борьба не между идеями, но между личностями. В 1948 году грызня начинается уже в стане победителей, и в ходе очередного переворота упрямый генерал был свергнут и отправлен на отдых в гости к недавнему покровителю Хуану Перону. Впрочем, и после этого особой стабильности не возникает — в стране вновь возникает турбулентность власти, при которой как в 1910-е за четыре года сменяются четыре президента, причём два из них приходят к власти после переворота и так же быстро эту власть отдают. Относительная стабильность возникает лишь к концу 1949 года, когда к власти приходит доктор Федерико Чавес. Впрочем, и это президентство не оказалось безоблачным — опасаясь (и небезосновательно!), что вояки вновь захотят его свергнуть, Чавес старается опереться на нацгвардию и даже поставляет ей наиболее передовое вооружение в ущерб армейским частям. Кадровые офицеры, не будь дураками, ясно видят, к чему это ведёт, и… да, вы угадали — решаются на переворот.

- В 1954 переворот всё-таки свершается. К власти приходит тот самый генерал Альфредо Стресснер, сын немецкого эмигранта. Молодой командир сделал просто головокружительную карьеру, успев заработать немалый авторитет — и как герой войны с Боливией, и как активный участник революционных событий 1947 года. Более того — в недавней чехарде президентов он принимал самое активное участие, сместив и Гонсалеса, и Ролона. К тому же, его активно поддерживало достаточно консервативно настроенное крестьянство, опасавшееся, что всякие леваки отберут у них частную собственность и сгонят в

колхозыредукции. Для видимого демократизьму в стране проводятся безальтернативные президентские выборы («Ты же у нас тоже один, вот мы тебя и выбираем» ©), на которых генерал одерживает победу. Начинается тридцатипятилетняя эра Стронизма.

- Стронизм, как и любая фашистская идеология, помимо жёсткой авторитарной диктатуры, в своей «надстроечной» части опирается на милитаризм, радикальный антикоммунизм, т. н. «традиционные ценности»™ из консервативного христианства и национализм, а с точки зрения экономического базиса — на крупный капитал, в случае Парагвая — не только местный, но и американский. Впрочем, и здесь нашлись свои фишки — именно при доне Альфредо «Сердце Америки» называют «Диснейлендом для гангстеров», и было за что. Диктатор пошёл на легализацию организованной преступности и фактическую передачу её в руки крупных чиновников из приближённых к себе людей — т. н. «Золотой квадрат». Развивался и т. н. «Контрабандный капитал», основанный на контроле над нелегальными таможенными операциями. И помните про поддержку со стороны крестьянства? Так вот, на селе происходила та же жесть под руководством радикального строниста Фрутоса, а крестьяне помимо экспортных культур выращивали коку.

Тем не менее, при Стресснере Парагвай начинает бурно развиваться. Из отсталой дыры, в которой не было даже водопровода, не говоря уже даже о дорогах с твёрдым покрытием, Парагвай становится относительно экономически благополучным государством. Развивается гражданский сектор, сфера услуг, лёгкая, обрабатывающая и добывающая промышленность. Отстроены десятки городов, причём многие — практически с нуля. В сельском хозяйстве под руководством вышеупомянутого Фрутоса помимо расцвета наркобизнеса активно наращиваются объёмы производства разнообразных культур, включая сою, в которой страна лидирует до сих пор. Наконец, строится колоссальная не только по латиноамериканским, но и по мировым масштабам ГЭС Итаипу на реке Парана. В стране формируется какой-никакой мелкий средний класс. Тем не менее, также не стоит забывать, что это развитие происходило при активном потворстве США, ибо Белому Дому в режиме биполярного противостояния нужен был любой союзник. Да и сам Стресснер демонстрировал такую сверхлояльность, что застреленный с подачи ЦРУ Трухильо и рядом не стоял — от максимально возможной охоты на коммунистов, социалистов и даже либералов до разрешения полной свободы организации военных баз на территории страны до предложения послать Парагвайскийлегионэкспедиционный корпус во Вьетнам — помешал лишь отказ Никсона. Что же до внутренней политики, то всё шло «по методичке» — военное положение, которое продлевалось каждые три месяца (вплоть до 1987 года, да), запрет всех партий кроме «Колорадо», слежка за гражданами, аресты и казни по подозрению в сотрудничестве с левыми силами и трактовка симпатии к ним как госизмены, активное привлечение к карательным акциям парамилитарес с иммунитетом — на смену «Гион Рохо», упразднённым в 1960-е, пришла CECА (Комиссия гражданских антикоммунистических организаций), а на селе свирепствовали отряды Фрутоса. И культ личности, конечно же. При, само собой, показном демократизме и выборах каждые пять лет, хоть и из единственного кандидата — мы же, право, не звери, а суверенная демократия! И парламент не разогнан, а всё ещё действует, правда, напоминает взбесившийся принтер, штампующий указ за указом генералиссимуса. А что не так? Главные демократы планеты довольны? Довольны. Демократией признают? Признают. И для ведущих мировых лидеров в доску свой — что вам ещё нужно? - В конце 1970-х на всей территории Южной Америки начинается печально известная Операция «Кондор». В авангарде, конечно же, шли Аргентина и Чили, но и сам самозваный Эль Супремо, как мог, старался принять максимально активное участие, так что Парагвай тоже захлестнули массовые репрессии. Отдельного упоминания достоин… геноцид «изолированных» групп гуарани. Да, одной из государствообразующих наций! К тому же, в городе Сан-Хуан-Баутиста развивается центр латиноамериканской работорговли, в котором продавались захваченные индейцы, заподозренные в симпатиях к коммунизму. Геноцидили и другие племена, не относящиеся к гуарани — к примеру, аче. Что же касается латиноамериканского влияния, то наряду с Виделой, Пиночетом и Гуалтьери отжигали стресснеровские генералы Давалос, Коронель и Кампос Алум, курировавшие деятельность латиноамериканских спецслужб, помогая искоренять «заразу коммунизма» на территории континента. На этом фоне он даже посрался с Джимми Картером, чья программа в защиту прав человека получила от парагвайского лидера погремуху «Картерокоммунизм» — воистину быть святее Папы Римского не запретишь! Правда, продолжалась эта вакханалия не долго.

- К 1987 году режим конкретно ослаб. Окончание Холодной войны сделало одиозного диктатора не нужным, и вместе с его чилийским другом долгоправящий генерал получил удар под дых лично от Рейгана, внёсшего стронистский Парагвай в список диктаторских государств. К тому же, и «традиционные ценности»™ подкачали — визит папы Иоанна Павла II вызвал активные антистронистские демонстрации и уверенность в том, что отчего-то наши поборники консервативных идеалов ведут себя не по-божески. В партии «Колорадо» происходит раскол, ибо желающих сесть в президентское кресло вояк к 78-летию несменяемого главкома было хоть отбавляй. Впрочем, идейные стронисты предложили уже стареющему дону Альфредо закосплеить Лопеса-старшего, ужесточить режим по самое не могу и перед смертью

помазать на царствопередать бразды правления сыну Густаво. Впрочем, стронисты получают второй удар под дых, и уже от родственника и ближайшего сподвижника Стресснера, генерала Родригеса, который сверг многолетнего диктатора в т. н. «Ночь Канделарии» в 2 февраля 1989 года. После этого предательства сил к сопротивлению у было начавшего бороться за свою власть диктатора уже не осталось. Его отправили в Бразилию, где он, впрочем, пользовался иммунитетом, жил в достатке и тихо помер, пережив падение своего режима на 17 лет. - Предсказуемо, президентом становится Родригес, который, уже осознавая, что объявивший себя проводником демократии Белый Дом очередного малополезного каудильо терпеть не факт, что будет, начинает либеральные реформы. В страну возвращаются права человека, объявляется свобода слова (за исключением пропаганды коммунизма) и отказ от преследования по политическим мотивам. На свободу были выпущены все политзаключённые, кроме откровенных уголовников. Новая конституция ограничивает президентские полномочия одним пятилетним сроком без права переизбрания. В общем, из откровенно фашистского режим в Парагвае эволюционирует до правоконсервативного, с либеральной экономикой, который с некоторыми изменениями сохраняется и до сих пор.

- К настоящему времени Парагвай более-менее пришёл в цивильный вид. Нет, на фоне соседей по Ла-Плате он до сих пор не то что бы айс, но и не такая откровенная дыра, как в XX веке. Для обитателя наших широт она покажется даже в чём-то знакомой и близкой. Плюс, очень «вкусные» условия для эмиграции — для получения вида на жительство было достаточно купить недвижимость, а там и до гражданства недалеко[19]. Если, конечно, хотите ощутить латиноамериканского колорита во всей красе.

Известные личности[править]

Политики и военные[править]

- Хуан Саласар д’Эспиноса – конкистадор, участник экспедиции в долину Ла-Платы и основатель Асунсьона, с которого ведёт отсчёт само парагвайское государство.

- Луис де Баланьос – францисканский монах, первый организатор духовных поселений на территории Парагвая. Активно старался изучать быт и нравы местных индейцев и переводил на гуарани религиозную литературу, чем положил начало их дальнейшей христианизации.

- Фульхенсио Йегрос – лаплатский генерал, один из борцов за независимость Парагвая и один из пяти верховных консулов. Разбил аргентинцев при Такуари, получил огромную популярность в народе, однако был всё-таки больше военным, нежели политиком, и предсказуемо проиграл в престолы Франсии. Попытался переиграть ситуацию в 1820 году, но попытка переворота была раскрыта, а сам генерал окончил свои дни в тюрьме Асунсьона.

- Хосе Гаспар Родригес де Франсия – отец парагвайской нации почти в прямом смысле. Юрист, революционер, национальный герой и хардкорнейший фанат Руссо в истории. Захватив власть, заизолировал Парагвай с концами, фактически полностью отрезав страну от внешнего мира[20]. Будучи доктором теологии, закрыл все монастыри, секуляризировал церковное имущество, но при этом сумел создать для населения страны систему всеобщего обязательного начального и среднего образования и старался сохранять ещё и экономическую независимость от тогдашних гегемонов, принципиально отказываясь от внешних займов и придерживаясь опоры на собственные силы. Несмотря на имевшиеся у Эль Супремо заоблачные полномочия и тотальный контроль за собственными гражданами, жил он более чем аскетично, донашивая одежды времён Французской Революции, бывшие популярными в его молодости, имел лишь дочь от первого брака, да и полностью был погружён в управление страной, даже не задумываясь о сибаритстве и прочих буднях типичного диктатора. В своё время успел встревожить не только аргентинских соседей, но даже самого Боливара, который всерьёз планировал свергнуть Эль Супремо и присоединить Парагвай к Великой Колумбии (или планировал это свержение как casus belli, кто знает). Умер от пневмнонии, простудившись во время речной прогулки. Изображён на купюре в десять тысяч гуарани.

- Карлос Антонио Лопес – племянник Франсии и первый правитель Парагвая, вступивший в должность президента. Искусный государь и просвещённый деспот, успешно сочетал всё тот же тоталитарный режим дядюшки со стремлением к модернизации, стараясь вывести страну на новый уровень и занять место под знойным латиноамериканским солнцем. Если бы не сын, ему бы это действительно удалось. Узаконил права индейцев гуарани, по факту уравняв их с белыми людьми и метисами. Был весьма популярен в Европе, особенно у французов. В общем, многие парагвайские историки воспринимают правление Лопеса-старшего как «золотой век», ибо эль президенте натурально принял страну с сохой, а оставил с

ядерной бомбойс крупнейшей армией на континенте и очень неплохим заделом если не на господство, то хотя бы на немалый вес в регионе – этому фундаменту был лишь нужен толковый наследник. Пять тысяч гуарани. - Франсиско Солано Лопес – старший сын Карлоса и главнокомандующий при нём же. Сочетал личное мужество и редкую отвагу с отвратительнейшими полководческими навыками. Безумно любил Наполеона Бонапарта и старательно подражал ему во всём, вплоть до поз и обмундирования. Учился в Сен-Сире, но помогло ему это в итоге мало[21]. В молодые годы разъезжал с дипмиссиями по Европам и даже был военным наблюдателем от Франции в годы Крымской войны. Сам же в командовании не преуспел – был несколько раз бит силами Альянса при Туюти, Ятайти-Кора, Ломас-Валентинас и много где ещё, на фоне поражений откровенно поехал крышей и ушёл в тотальную паранойю, ставя к стенке и именитых полководцев, и своих высокопоставленных родственников, в тотальном отчаянии продолжая верить в победу хотя бы чудом[22]. По-чапаевски погиб, стараясь выйти из бразильского окружения при Серро-Кора, и при смерти даже вроде бы изрёк «Я умираю вместе с Родиной!». Не соврал – с его смертью тот Парагвай был по сути стёрт с лица Земли, превратившись в ещё большее захолустье, чем при Франсии. Несмотря на столь плачевные итоги войны, в современном Парагвае личность сугубо героическая – его именем названо высшее военное училище в Асунсьоне, а по всей стране стоит множество памятников. Для соседей по Ла-Плате же – местный аналог австрийского художника. Тысяча гуарани.

- Вместе с Лопесом в войнушку играли:

- Венсеслао Роблес – комендант Умайты, в начале войны командовал вторжением Корриентес, приграничный регион соседней Аргентины и таки присоединил его к Парагваю, за что был представлен к Ордену Заслуг. Когда же пришёл приказ о награждении, Роблес отказался от награды и устроил тяжелейший ковровый наезд на администрацию, обвинив в наплевательском отношении к его армии и пожаловавшись на снарядный голод, отсутствие нормального снабжения и то, что его бойцы вынуждены выбивать из местных млеко-яйки и питаться подножным кормом. После того, как у его армии во многом закончилось продовольствие и амуниция, был выбит аргентинцами из Корриентеса, после чего некогда победоносный генерал потерпел череду поражений. Это стало для него началом конца – 1866 году, подозреваемый в мятеже, Роблес был поставлен к стенке.

- Антонио Эстигаррибия – командир армии вторжения, взял бразильскую крепость Уругваяна и удерживал её до подхода главных сил. Главные силы так и не подошли, после чего генерал стал подозрительно часто получать предложения о сдаче в плен, но несколько раз их отвергал, не забывая сравнивать свою армию с трёмястами спартанцами при Фермопилах. Аналогия подвела – гордый командующий, когда возможности для обороны были исчерпаны, а войска начали загибаться от

нехваткиотсутствия продовольствия и боеприпасов – таки принял предложение, капитулировал и до конца жизни остался в Рио, за что был заочно приговорён на Родине к смертной казни. Не родственник президенту из 1930-х. - Висенте Барриос – генерал и свояк Лопеса, возглавлял вторжение в Бразилию и активно партизанил после разгрома своих сил против самих бразильцев, а также участвовал в рейде на Туюти уже после того, как война перенеслась на территорию Парагвая. Казнён в 1868 году после сдачи Асунсьона по приказу Лопеса из-за подозрений в измене. Стал, своего рода, живым маркером того, насколько сильно разыгралась шиза главкома, видевшего измену буквально в каждом столбе.

- Франсиско Рескуин – начальник генштаба армии Лопеса и командующий президентской гвардией «Ака Карайя», возглавлял вторжение на восток Бразилии и участвовал в наступлении в битве при Туюти. Позже командовал отступлением в кампании Пикиссири и битве при Ломас-Валентинас. Попал в плен к Бразильцам и позже вернулся на родину.

- Хосе Диас – самый молодой из парагвайских командующих и военный вундеркинд. Разбил войска Альянса при Курупаити, но повторил судьбу генерала Джексона – поймал ногой осколки бразильского фугаса, перенёс ампутацию и скончался от её осложнений. Как и в случае с американским коллегой, частый объект обожествления разными альтернативщиками, уверенными, что если бы он выжил, то Парагвай бы ещё не раз распечатал горячих Альянсу, и войска бы вообще взяли Рио за три

днямесяца[23]. Сотка. - Хосе Мария Бругес – ещё один полковник, командир артиллерии, сражавшийся со своими пушками против союзных флотов. Победитель битвы при Бокероне, где он фактически выбил из войны уругвайские войска и сильно насолил союзникам. После этого участвовал в битвах при Ричауэло и Пасо де Мерседес, где он обстреливал с берега сначала бразильский, а потом уже и аргентинский флоты, но уже не столь успешно. Как и Барриос, казнён Лопесом в параноидальном порыве в 1868 году во время массовой децимации командиров в Сан-Фернандо.

- Бернардино Кабальеро – ещё один титулованный командующий при Лопесе и его последний военный министр, неоднократно битый в ходе Дезембрады и таки захваченный в плен бразильцами, однако сумевший пережить и парагвайского президента, и крах старого Парагвая, и… в итоге возглавить государство в 1880 году. Один из редких президентов до 1890-х, который продержался у власти целых шесть лет, да ещё и оставшийся в дальнейшем рулить страной уже серым кардиналом, будучи на посту верховного главнокомандующего. Впрочем, у него был огромный авторитет как у героя войны и огромные рычаги давления в виде полностью подконтрольной ему армии. Пятисотка.

- Элиза Линч — парижская куртизанка ирландского происхождения[24], запавшая на молодого Лопеса, пока тот учился в Сен-Сире. Уехала вместе с ним в Парагвай и стала его гражданской супругой, родила ему сына Хуана. Когда началась война – получила звание маршалины и поставлена над сформированной под конец конфликта Бригадой Амазонок. Пережила мужа и сына[25], вырыла обоим могилу голыми руками, была изгнана из страны и тщетно старалась добиться возвращения своего имущества. Получила право вернуться от президента Хуана Баутисты Хиля, который... попросту отправил мадам Линч за решётку, а потом окончательно выдворил из страны. Бывшая политзаключённая и некогда первая леди осела в Париже и умерла в глубокой нищете.

- Альбино «Человек-Метеор» Хара – полковник, крутой канцелярист и многократный участник госпереворотов 1900-10-х годов. В 1911 году сверг одного из нижеупомянутых деятелей и сел в президентское кресло, но долго не удержался и был свергнут и выдворен из страны. После возвращения… правильно, снова принялся за старое, подняв ещё один переворот, но на этот раз оказавшийся для него фатальным – неугомонный профессиональный революционер погиб в ходе уличных боёв.

- Эмилиано Навера – либерал и ещё один профессиональный борец за власть, которому удалось поставить своеобразный рекорд – трижды стать президентом страны и так же три раза быть свергнутым, пробыв в общей сложности на посту чуть меньше срока законного.

- Мануэль Гондра – аргентинец, интеллигент, либерал, бессребреник, пофигист, представитель «радикалес», президент Парагвая в 1911 (свергнут Харой) и 1920-21 годах. Его сторонники победили в Гражданской войне 1922-23 года. Сам же после смещения из политики не выпал и переквалифицировался в дипломаты, представляя Парагвай в 1924 году на Панамериканской конференции и даже запилив местный аналог Пакта Бриана-Келлога, объявив войну между латиноамериканскими государствами вне закона (с каким результатом – понятно). В итоге тихо преставился в столице и был похоронен со всеми возможностями почестями.

- Эдуардо Шерер – швейцарец, либерал, главный болельщик «Метеора», представитель оппозиционной Гондре стороны и ещё один «рекордсмен», в первую очередь тем, что был первым «пиджаком», который стал президентом Парагвая и сумел мирно досидеть до конца срока. Модернизировал Парагвай, привнёс в страну электричество, телеграф, телефон и электротранспорт, а в его кабинете набирались политического опыта несколько будущих глав страны. Как и Гондра, глубоко уважаем и почитаем в современном обществе.

- Эусебио Айяла – гондрист, дипломат и ректор столичного универа. Дважды занимал президентский пост – после гражданской войны 1921-22 годов как И. О. главы государства, и уже официально – во время войны с Боливией, в итоге получив неофициальный титул «победоносного президента». Был свергнут пока ещё тандемом Франко и Эстигаррибии.

- Иван Тимофеевич Беляев – благородный русский эмигрант, бывший белый генерал, участник Чакской войны и один из национальных героев. С детства глубоко увлекался индейцами, после поражения белых в Гражданской войне сумел реализовать свои мечты – эмигрировал в Парагвай. На новой родине активно изучал долину Чако и обитавшие на ней народы, их нравы и верования, создал несколько испано-индейских словарей. Когда началась Чакская война – был привлечён к делу как знаток театра военных действий и грамотный тактик, на завершающем её этапе возглавил генеральный штаб Парагвая. После победы активно боролся за права местных племён на территории Чако-Бореаль. Клан Тигров из чакских индейцев даже избрал его своим вождём, а служивший под его началом Рафаэль Франко – почётным гражданином Парагвая. К тому же, один из редких белогвардейцев, поддержавших СССР в год Великой Отечественной. Похоронен в Национальном Пантеоне Героев.

- Николай Францевич Эрн – ещё один бывший белогвардеец, отправившийся в земли гуарани. После эмиграции преподавал в военной академии им. Лопеса и также участвовал в Чакской войне – в частности, в битве за Нанаву. В будущем ещё неоднократно отметится в Корейской войне, отправляя в армию США потомков бывших белогвардейцев.

- Рафаэль Франко aka Франко здорового человека – настоящий полковник, отец солдатам, герой Чакской войны и первый в истории страны правитель левого толка, а если точнее, социал-демократ и основатель социал-демократической революционной партии aka фебреристской[26]. Провёл в Парагвае ряд реформ, усовершенствовал социальное законодательство (точнее, вообще его создал чуть ли не с нуля), модернизировал армию и старался ухаживать за ветеранами кампании в Чако. К тому же, реабилитировал Лопеса и Франсию, которые были преданы поруганию после победы Тройственного альянса. Несколько раз выдворялся из страны в результате неудачных заговоров против Мориниго и Стресснера, но так же постоянно и возвращался в надежде переиграть ситуацию. Пытался вернуться в политику по мере ослабления стронистского режима и даже сумел реализовать фебреристкую партию, однако сделать этого не сумел и тихо скончался на родине.

- Хосе Феликс Эстигаррибия – маршал республики, ещё один герой Чакской войны и верховный главнокомандующий на её завершающем этапе. Как и Лопес, учился в Сен-Сире… у побитого Гудерианом Мориса Гамелена. Тем не менее, в пику учителю, сумел остановить боливийское наступление и разбил врага при Кампо-Гранде и Посо-Фаворите. После победы был арестован подконтрольными Франко спецслужбами, но после смещения самого Франко победил на выборах, после чего распустил парламент, переписал конституцию под себя и эволюционировал в пожизненного диктатора. Диктатором, впрочем, он и впрямь оказался пожизненным – через полгода после захвата власти он погиб в авиакатастрофе. Пятьдесят гуарани.